Em certa medida, a cara de pau é um ingrediente indispensável para empreender. No caso dos fundadores do I Hate Flash, esse talento também era colocado a serviço de um objetivo mais imediato: descolar ingressos para shows.

“Desde o começo, já era assim: ‘ah, quero muito ir no show dessa banda e não tenho dinheiro. O que eu faço? Vou mandar um email para o organizador falando: pô, sou fotógrafo do I Hate Flash, do qual você nunca ouvir falar na vida, e estou sendo cara de pau para pedir uma credencial…”, diz Fernando Schlaepfer, sócio-fundador do coletivo de produtores de conteúdo.

Esse começo já tem uns 12 anos. De um passatempo, meio ação entre amigos, o projeto foi se profissionalizando e virando uma empresa, mas sem jamais perder a pegada de trabalhar com marcas, bandas e baladas que eles de fato curtem e consomem.

Fernando lembra os pitacos que ouviu (e ignorou):

“Lá no início, recebemos muitos conselhos da galera mais velha: ‘não pode misturar trabalho com amizade; vocês fazem uma onda que flerta com fotojornalismo, então têm que ser imparciais…’ Conselhos que a gente se prontificou a não ouvir nenhum. Fomos na contramão de tudo: sempre nos assumimos parciais, e isso acabou sendo um trunfo”

Daqueles primórdios fotografando festas e shows undergrounds, o I Hate Flash hoje é requisitado por marcas do naipe de Nike, Adidas e Netflix, além de tocar a cobertura oficial de megafestivais. No Rock In Rio em 2019, eram mais de 100 pessoas do coletivo, entre fotógrafos, cinegrafistas e assistentes.

ESCALAR O FOTÓGRAFO-FÃ PARA COBRIR SEUS ÍDOLOS É UMA DECISÃO ESTRATÉGICA

Dentro dessa ideia de esnobar a imparcialidade, Fernando explica que um norte sempre foi escalar quem é fã de determinada marca ou banda para cobrir esse ou aquele job.

“Um exemplo é o Diego Padilha. É um puta fotógrafo, excelente, e um dos únicos metaleiros [do time]. Quando tem show de metal, a gente nem pestaneja: ele vai fazer a entrega voando, com um sorriso de orelha a orelha.”

A decisão de escalar um fã da banda não é só uma questão de fazer um agrado. Traz vantagens nítidas, diz Fernando:

“Se você conhece a banda e a música do começo ao fim, sabe que em tal momento vai ter aquele parada que o cara vai dar um pulo que vai ser ‘a foto’… Ou sabe que o guitarrista tem um solo e as luzes vão para ele… Faz toda a diferença”

Essa estratégia também vale para os trabalhos de moda e publicidade, afirma. Quem consome uma determinada marca vai saber incorporar a linguagem e os personagens que aquele cliente espera.

“E a pessoa vai se dedicar mais porque está ali amarradona. Não vai estar se torturando de ainda ter que editar as fotos quando chegar morto do trabalho. Em vez disso, chega com o fogo no rabo querendo ver as fotos que fez porque está empolgado.”

PARA TOCAR O ADMINISTRATIVO, UM DOS SÓCIOS TROCOU O PHOTOSHOP PELO EXCEL

Fernando é o único dos fundadores remanescentes. Na função de diretor criativo, pilota o coletivo com mais três sócios: Francisco Costa (que toca o financeiro), Leo Neves (cuida do administrativo) e Clara Castro, responsável pelo atendimento.

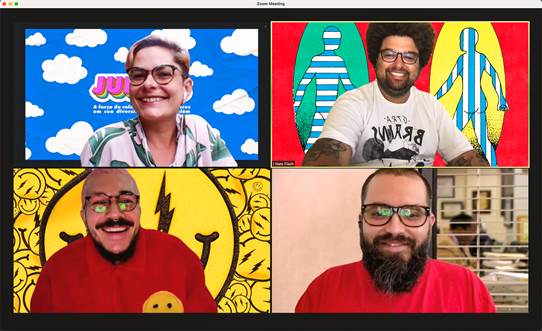

Os sócios do I Hate Flash (em sentido horário, a partir do canto superior esq.): Clara Castro, Francisco Costa, Leo Neves e Fernando Schlaepfer.

Os quatro são cariocas radicados em São Paulo. Leo, por exemplo, conheceu Fernando fotografando shows no Circo Voador. Antes de se integrar ao I Hate Flash, já tinha uma bagagem como supervisor comercial de uma loja de cosméticos, que acabou pesando a favor do convite para se juntar ao coletivo.

“Na época, o I Hate Flash tinha algumas dificuldades administrativas, e o Fernando me chamou para fazer uma consultoria, porque eu tinha experiência com administração…”, diz Leo. “Hoje, ainda não me considero ex-fotógrafo, mas digo que troquei o Photoshop pelo Excel.”

Francisco, por sua vez, é formado em Psicologia, depois virou fotógrafo e mais tarde viu seu interesse migrar para outras áreas.

“Papo vai, papo vem, hoje ele é o financeiro da empresa”, diz Fernando. “Vimos que fazia todo sentido ter alguém tocando o financeiro que entendesse mais os nossos valores, e que a preocupação fosse muito além de cuidar dos números.”

O COLETIVO VEM SE PROVOCANDO PARA ACELERAR A DIVERSIDADE INTERNA

Clara e Fernando já se conheciam há tempos das baladas (ou do “rolê”, como ela diz). Com carreira em agências de publicidade, ela passou um tempo no marketing da Coca-Cola, onde teve contato profissional com o I Hate Flash.

“Entrei no coletivo para tocar essa parte de atendimento, que era um pouco capenga, e cuidar dos clientes… Não só fazer orçamento, escalar [a equipe], mas cuidar de tudo.”

Além de botar ordem na relação com clientes, ela começou a levantar internamente a bandeira da diversidade.

“Quando entrei, o I Hate Flash era basicamente um lugar com grande maioria de homens brancos e héteros. E comecei a puxar essa questão de diversidade, num primeiro momento principalmente em relação a mulheres, porque estava muito discrepante”

Fernando mesmo admite que “a representatividade virou pré-requisito para uma marca não ser cancelada”. Logo, a provocação era urgente, e parece que vem surtindo efeito.

Em março, por exemplo, no Festival GRLS (sobre protagonismo feminino, cis e trans), o time que cobriu o evento era todo composto por mulheres — rolou até um documentário com o making of da cobertura, lançado agora em dezembro, no YouTube.

“Em vez de ficar pedalando no erro e querer impor sua maneira de fazer, algo típico de ambientes masculinos, as meninas trocam muito, aprendem umas com as outras…”, diz Clara. “Recentemente, fizemos também um trabalho para a Nike com um set 100% feminino, sendo a maioria mulheres negras. Precisamos ainda trabalhar para ter mais pessoas trans.”

ÀS VÉSPERAS DO LOLLAPALOOZA, A COVID CHEGOU E FECHOU TUDO

O festival GRLS aconteceu em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No comecinho de abril iria rolar o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. E o pessoal do I Hate Flash já se preparava para a cobertura.

Só que aí o coronavírus apareceu de penetra.

“Foi muito louco”, lembra Clara. “Ficou um tempo naquela discussão: será que vai cancelar o festival, não vai…? E aí cancelou o mundo.”

Com o planeta em quarentena, o fluxo zerou de uma hora para a outra. Fernando lembra:

“A gente ficou alguns meses sem nada de trabalho. Não só de eventos: as marcas e agências não sabiam o que esperar, então não fizeram nada para ver ‘o que ia acontecer’… Foram dois, três meses sem nada, nada, nada…”

Para que essa pausa forçada não se transformasse no fim do negócio, foi preciso voltar o olhar para dentro.

“A gente se viu obrigado a se reinventar”, diz Leo. “E começamos a olhar mais para a nossa organização, a entender os gargalos, a ver quanto a gente gastava, quanto a gente tinha e o que a gente podia fazer…”

BATEU UM PÂNICO ENTRE A GALERA. MAS TAMBÉM ROLOU UNIÃO

A interrupção dos trabalhos, assim, de repente, sem nenhuma expectativa de retorno, deixou uma parte da galera “em pânico”, segundo Clara.

“Nossos colaboradores, fotógrafos e cinegrafistas se viram naquela posição de “não sei o que vou fazer agora…” Por mais que a gente fizesse outros trabalhos, todo mundo era muito virado para [a cobertura de] evento”

O time fixo do I Hate Flash tem 12 pessoas (os frilas que compõem a rede são mais de uma centena). Uma pesquisa interna confirmou que a equipe estava sentindo o baque emocional da quarentena.

“Promovemos uma série de encontros com um psicólogo e um psiquiatra”, diz Leo. “Falou-se dos impactos da quarentena no dia a dia, a galera pôde abrir o coração… Foram encontros interessantes, todo mundo gostou.”

Se o período por um lado foi difícil, o susto da Covid conseguiu fortalecer a união. “Antes, cada um trabalhava muito no seu canto, remotamente…”, diz Clara. “Com a pandemia, sentimos necessidade de nos encontrar mais, ainda que virtualmente, para pensar como a gente poderia resolver os problemas pela frente.”

DEPOIS DE TRÊS MESES DE PANDEMIA PINTARAM OS PRIMEIROS TRABALHOS

No terceiro mês de quarentena, começaram a pintar trabalhos, principalmente festivais de música adaptados ao formato das lives, que bombavam na internet e tinham empresas por trás atrelando suas marcas aos shows.

O I Hate Flash foi descobrindo como fazer conteúdo voltado a esse formato, às vezes por meio de calls com artistas, às vezes por meio de fotos da tela, com interferências em cima para não ser apenas o frame de uma captação.

“A gente procurava mostrar a inserção das pessoas ali, essa nova forma de consumir esse conteúdo. Às vezes abrindo a câmera, registrando a experiência do público, em outras criávamos nós mesmos esse material, tipo a Clarissa, uma das nossas fixas, que fez entrevistas com ela mesma e a namorada assistindo a um festival…”

Aos poucos, as marcas e os próprios criativos foram entendendo que precisavam se adaptar e seguir em frente; quem tinha alguma estrutura própria conseguia pegar trabalhos.

“Por exemplo, fizemos uma campanha para a Samsung totalmente em casa: recebemos o celular, criamos o material fotografando o aparelho e tirando fotos com ele, improvisamos um ‘estúdiozinho’, um fundo infinito… Nos viramos com o que tinha.”

UM VÍDEO PARA A NETFLIX PRECISOU SER DIRIGIDO REMOTAMENTE, PELO ZOOM

Outro job recente ilustra os perrengues do audiovisual em tempos covídicos. O I Hate Flash produziu para a Netflix um teaser para a versão brasileira do reality Queer Eye for the Straight Guy (agora só Queer Eye).

“Nosso desafio foi inventar esse filme de algo que não tem nem o piloto…”, diz Fernando. “Só pudemos conversar brevemente com os participantes, para entender a personalidade de cada um.”

Uma dificuldade adicional é que a gravação teria que ser secreta. Ou seja, nesse caso não dava para disparar uma mensagem de grupo e ver quem da rede do coletivo poderia pegar o job. Fernando conta:

“Nossa equipe [in loco] se resumiu a uma única filmmaker, a Amanda Louzada, que foi registrar essas pessoas em diferentes endereços. Eu dirigia tudo remotamente, via Zoom; numa tela eu via a cena, o ambiente, na outra o ângulo da câmera dela…”

Na sequência, a filmmaker correu para mandar o material bruto para um editor de vídeo, a postos em casa para editar “na velocidade da luz”, para dar conta do prazo. O teaser finalizado foi exibido no festival online Tudum.

EM NOVEMBRO, ELES SE ENGAJARAM EM OUTRA LIVE: O PRÊMIO MULTISHOW

Na primeira quinzena de novembro, Fernando e o I Hate Flash pegaram mais um grande job: o Prêmio Multishow, que seguiu uma fórmula híbrida, transmitido como live na internet e no formato tradicional na TV. Por conta da Covid, os shows foram remotos, cada artista em um canto.

“Foram algumas captações feitas em lugares diferentes, teve a Ivete Sangalo em Salvador, Luísa Sonza em São Paulo… Dividimos o nosso time, com uma pessoa para captar em cada cidade, as imagens de motion e o ao vivo…”

O coletivo deve fechar 2020 com um faturamento 40% menor do que em 2019. “Antes a gente ocupava muito do nosso tempo com eventos”, diz Clara. “Agora, estamos tendo que correr mais atrás desses trabalhos de publicidade mesmo, de set. Está sendo um desafio, tem cliente querendo orçar a entrega pela metade do preço…”

A pandemia virou o mercado pelo avesso. Enquanto a vacina não vem, o I Hate Flash dribla os perrengues apostando na criatividade.

“É muito comum criarmos algo autoral só porque deu vontade e depois um cliente dizer que aquilo tem total fit com a sua marca”, diz Fernando. “O I Hate Flash tem esse lado ‘laboratório’, de experimentação, que sempre traz ótimas surpresas.”

Às vezes, mastigar dados com tecnologia não basta para conhecer o seu público. Julia Ades e Helena Dias estão à frente da Apoema, uma empresa de pesquisa low-tech que busca conexões nas entrelinhas e atende marcas como Nike e Natura.

André Chaco e Renato Cukier se conheceram ainda garotos, num acampamento de férias. Hoje eles estão à frente da Fotop, uma plataforma de venda de fotos que faz a ponte entre fotógrafos profissionais e participantes de eventos esportivos.

O Brasil é um país de leitores? Tainã Bispo acredita que sim. Ela migrou de carreira, criou duas editoras independentes (a Claraboia, que só publica mulheres, e a Paraquedas), um selo editorial e um serviço de apoio a escritores iniciantes.