Dia desses, uma amiga que mora há dois ou três anos em Nova York me disse que uma das coisas que tinham acontecido com ela, trabalhando e vivendo em Manhattan, é que havia “deixado de ser branca”.

Eu achei engraçado — e muito provocativo em termos de reflexão sobre as questões de identidade e de raça. Encomendei a ela um artigo em que ponderasse sobre isso, para publicarmos no Draft. (Qualquer dia ela envia e compartilharemos aqui.)

Uma das consequências de viver fora do país onde você nasceu é descobrir os parâmetros do novo lugar operando sobre você. A cultura é outra, e você será visto (e começará a se ver também) através dessas novas lentes.

No Brasil, sempre fui considerado branco. Eu não era “alemão” ou “gringo”, como gente clara é chamada no Sul. Também não era negro. Era um branco à brasileira.

No Brasil, ser “branco” é uma definição influenciada também pela condição econômica. Você fica mais “branco” à medida que vai subindo na escala social. Eu sempre habitei o território da classe média, que costuma arredondar a conta para que você seja considerado “branco”

Sou moreno. Tenho a pele um pouco parda. Com boa taxa de melanina. Talvez moura – por ascendência de portugueses e espanhóis que trouxeram, junto com seus olhos claros, um bocado do Norte da África em seus DNAs.

Ou mais provavelmente pela presença, em minha família, da carga genética dos índios do Sul do Brasil. Sou um pouco Charrua e Caingangue também.

A receita se completa, até onde a vista alcança nesse olhar ao passado que me constitui, com uma pitada de sangue italiano.

Então, no Brasil, nos formulários que perguntam sobre raça e etnia, sempre me marquei como “branco”. Embora talvez, tecnicamente, pudesse me considerar também caboclo. Uma mistura de europeu branco mediterrâneo com índio brasileiro. Um mameluco, enfim.

É POSSÍVEL SER LATINO SEM COMER PIMENTA JALAPEÑO OU VENERAR GLORIA ESTEFAN?

Se no Brasil, esse verdadeiro melting pot, ou “cadinho de raças”, que definitivamente não é um país branco, eu sou “branco”, quem sou eu na fila do pão de um país anglossaxão?

Entre os brancos no Norte da Europa e da América, que caixinha devo ticar no formulário de autodeterminação?

Eu não sou branco como quem descende dos nórdicos.

Não sou negro como quem descende diretamente da África.

Não pertenço a nenhuma das etnias asiáticas.

Sou latino-americano. Latino – me reconheço no significado dessa palavra em português, espanhol ou italiano: filho do Lácio.

Na América Latina, os brasileiros são “primos que moram longe”: falamos português e esse distanciamento linguístico implica um estranhamento cultural importante.

Não compartilhamos de uma série de coisas – comidas, músicas, jeitos, tradições – que permitem que outros países hermanos estejam mais próximos entre si do que qualquer um deles em relação ao Brasil.

Mesmo Argentina e Uruguai, nossos vizinhos mais próximos, com os quais o Sul do Brasil tem, na contramão do resto do país, laços mais fortes e trocas mais intensas, nos são mais distantes do que qualquer vilarejo de Portugal. (Da mesma forma, um argentino está mais em casa em Madri do que em qualquer cidade brasileira)

Ainda assim, vivemos no mesmo continente. E viemos todos da Península Ibérica.

Mas não me considero “latino” na acepção estadunidense do termo, com os significados que essa palavra adquire quando é utilizada em inglês.

Na América do Norte, “latino” é menos uma etnia do que uma segmentação de mercado criada nos Estados Unidos para absorver e categorizar os imigrantes da América Latina, sobretudo mexicanos e cubanos.

Brasileiros não ouvem salsa, não dançam cumbia, não comem pimenta jalapeño, não temperam comida de sal com chocolate – e só recentemente passamos a considerar que abacate pode ser usado também na salada, ao lado do tomate e da cebola (e não apenas na sobremesa, esmagado com açúcar, ou no lanche, batido com leite).

Não veneramos Gloria Estefan, nem nos sentimos representados em Jennifer Lopez, Shakira ou Pitbull. Enfim: não somos hispânicos.

HIERARQUIZAR SERES HUMANOS GERA CISÃO E FOMENTA ÓDIOS. É PRECISO RESISTIR

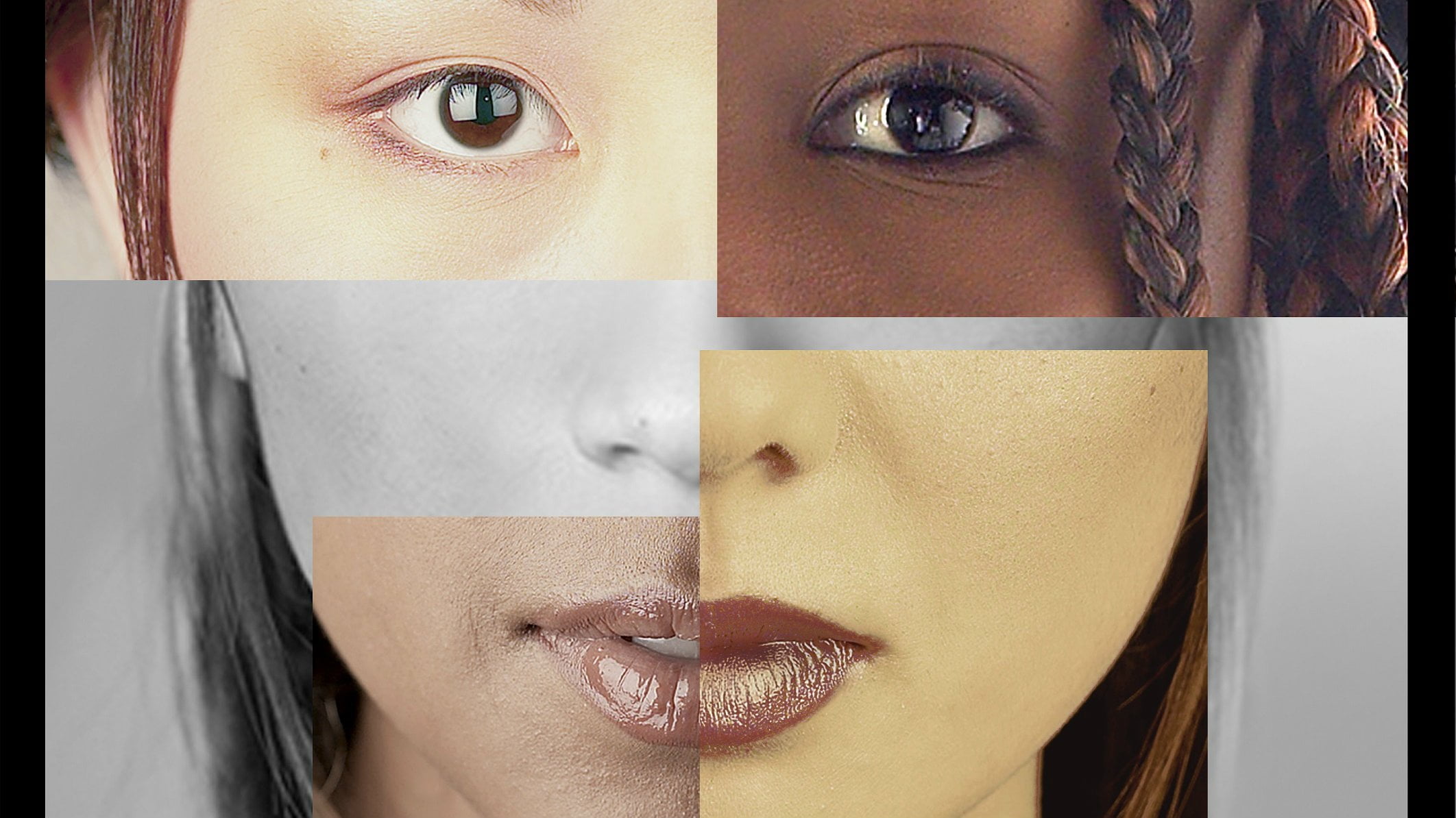

Em termos de etnia, penso que sou filho da mistura de cores e feições que construiu a gente brasileira. E como “mestiço” não acho com facilidade o quadradinho para ticar.

Talvez porque eu não caiba no formulário. Habito as entrelinhas do censo, para onde escorreguei alegremente na fusão genética.

E como não carrego nenhuma excepcionalidade em relação a quem quer que seja, considero que talvez ninguém caiba ou deva caber nos rótulos de etnia.

Rótulos esses que são sempre arbitrários e imprecisos — concepções bastante discriminatórias que se estabeleceram com o cientificismo ingênuo do século 19 e que estão por aí até hoje, contribuindo muito mais para a segregação do que para a colaboração entre os seres humanos.

Se você vive, trabalha, consome, produz riqueza e paga impostos na Holanda ou no Japão, que diferença faz o gradiente de cor que você traz na pele ou nos olhos? Ou o formato do seu nariz? Ou o seu tipo de cabelo?

Só há uma raça: a humana. Ou: só fazia sentido dividir a espécie humana em raças quando vivíamos isolados, cada um no seu canto do mundo, nos reproduzindo entre iguais, casando os filhos com os filhos do vizinho, e guerreando contra quem aparecia vestindo uma roupa diferente ou falando outra língua

No mundo amplo e ultraconectado em que vivemos, neste planeta a cada dia menor e mais acessível a (quase) todos, ninguém é de ninguém. Ou: todo mundo é de todo mundo. Estaremos cada vez mais próximos e integrados, inclusive sexualmente, trocando genes de forma muito mais plural e descentralizada.

Não há, entre Homo sapiens, pedigrees que possam nos tornar melhores do que os homens e mulheres que somos. Somos todos iguais. E somos todos diferentes.

Há uma força em curso no planeta que opera pela preservação dos clãs e das tribos, e que gosta de hierarquizar seres humanos, e que vive de gerar cisão e de fomentar o ódio entre os feudos que cria.

E há outra força que opera pelo fim das fronteiras e dos rótulos que geram falsas oposições entre semelhantes. Tanto quanto na questão de gênero, que discuti aqui dia desses, precisamos reafirmar a identidade e o orgulho de todas as “raças” – para logo em seguida superarmos essa discussão.

A democracia racial, o respeito às diferenças e a celebração da diversidade e da igualdade só virão de modo pleno com o fim da própria ideia de que dividir a humanidade em raças e etnias faça algum sentido além de gerar discriminação, justificar preconceitos e garantir uma base – seja ela religiosa, política, econômica ou “científica” – para que a opressão de uns pelos outros continue acontecendo.

Eu tenho um lado nessa disputa. E você?

Adriano Silva é fundador da The Factory e Publisher do Projeto Draft, Founder do Draft Inc. e Chief Creative Officer (CCO) do Draft Canada. É autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores.

Soberanas do mundo moderno, Meta, Google e outras gigantes dobram o interesse de muitos à vontade de poucos. Entenda como as big techs, sob a máscara da liberdade de expressão, controlam com mão de ferro as regras da nossa vida digital.

Ao longo da vida, vamos colecionando papéis sociais que “definem” quem somos – mas só na superfície. Quando foi a última vez que você se despiu dessas personas e se viu no espelho? Ou enxergou de verdade quem estava ao seu lado?